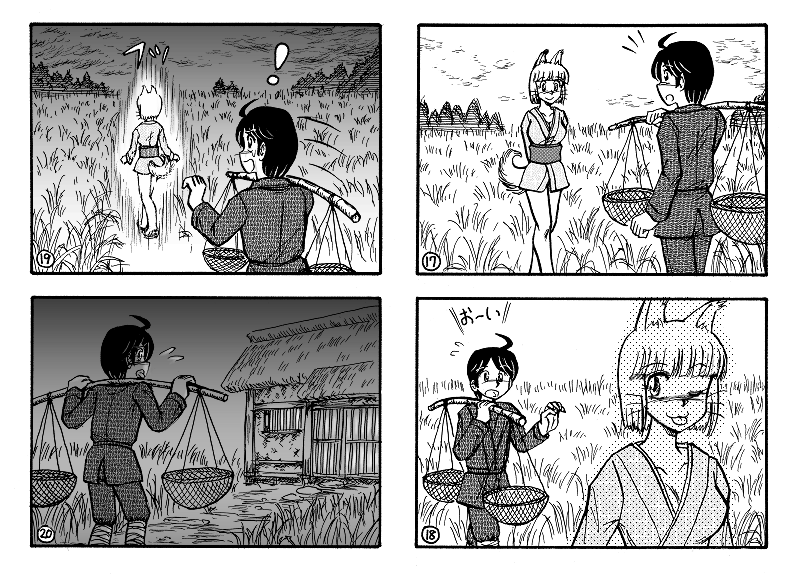

数日後、いつものように青年が木下まで仕入れに行った帰り道、宗甫の集落をすぎた辺りで、ふと前を見て驚いた。

道のまんなかにカメがポツンと立って、彼を待ち受けていたからだ。

「あれ、こんなところでどうしたの?」

「いつもお菓子をいただいてるお礼に、そうふけっぱらを抜ける近道を教えてあげようと思って」

そういうと、カメはスタスタと歩きだした。

青年は不思議に思いながらも、彼女の後に従った。

名前はカメでもさすがにいぬだからか、彼女の足の速いことといったら。

青年は荷物を担ぎ、息を切らしながら走ったが、ついていくのがせいいっぱいだ。

近道といったのに、辺りはどんどん見たこともない景色になっていく。

しかも、日がだんだん傾いてきた。

青年が不安に駆られていると、突然かき消すようにカメの姿が見えなくなってしまった。

途方に暮れる青年の目に、一軒の人家の灯りが見えた。

彼は仕方なく、疲れた体に鞭打って、その家を目指すことにした。