若い青年の僧がひとり、子らとたわむれる竜の姿を見つめていた。

僧の名は釈沖といい、まだ修行中の身であったが

女が本物の竜であることを見ぬくだけの眼力はそなえていた。

「その子らを贄にでもする気かね?」

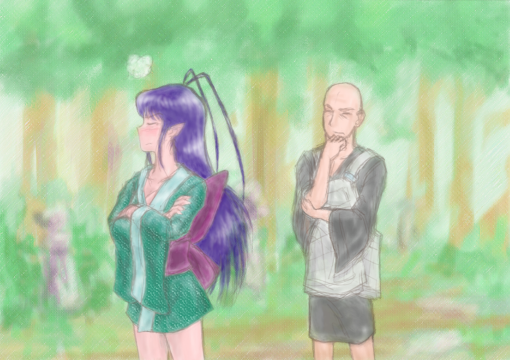

釈沖が疑わしげに問いただすと、竜はつんとそっぽを向いた。

「フン、ニンゲンの肉なぞまずうて食う気がせぬわ。

沼の魚のほうがよっぽどましぞ」

「そうか・・・しかし、子守を引き受ける竜の話など聞いたことがないな。

といっても、お主はまだせいぜい蟠か蛟というところか。

沼の魚だけでは、高位の天龍になるまであと何百年かかるかしれんぞ?」

「たわけめ! 青二才の小坊主が知ったふうな口をきくな。

わしがお主の何倍生きてきたと思うとるのじゃ!」

竜が怒っていいかえすのを見て、釈沖は安心したようにうなずいた。

「まあ、天に昇るのをあせることもあるまい。

好きなだけ沼にいてくれ。村の者たちもよろこぶだろう」